一千多年前,一位广东人来到南充为官,他明察秋毫、平反冤狱,为世代所景仰。人们建衙神祠以供奉,立戒谕碑以纪念,在戏台上一遍又一遍地演绎他的廉政故事。

他就是邵晔,一个被列入《宋史》的北宋贤吏。

跨越千年时空,我们追寻邵晔,就是要了解他“为官一任、造福一方”的历史故事,感悟他“一心为民、清正廉洁”的精神品格,从而坚定理想信念,努力做出不负时代、不负人民的业绩。

一座衙神祠

谷雨节气刚过,气温又直转而下,天空中细雨绵绵,黄葛树的叶片随风飘落,蓬安相如故城多了几分凉意。我们一行人撑着伞,在古老与现代之间穿行,这里的一砖一瓦、一草一木、一街一巷,都承载着岁月的沧桑,延续着历史的传承。

南朝梁武帝萧衍因仰慕“一代辞宗”司马相如,于梁天监六年(公元507年)特在其故乡以“相如”之名为县名,以相如故宅为县治。公元1278年,蓬州州治迁到相如县城(今南充市蓬安县锦屏镇),相如故城因此成为一座州县同治的古城池。

复建的相如县衙,位于整个故城的核心位置,因修建时遵循历史原貌,加上匠人的匠心匠艺,颇具几分古风古韵。相如县衙如今是一个展览馆,陈列着众多文物,从中可以完整而详细地了解相如县的前世今生。我们到访的目的,是要寻找一座已经消失的“衙神祠”。

复建的相如县衙。

衙神祠是什么呢?封建社会的府州县衙内都建有衙神祠,内供奉萧何神像。萧何原是汉朝的开国功臣,其业绩千秋称赞,被后人奉为衙神。人们建祠庙供奉,就是勉励为官者要像萧何那样精通吏职,保境内长治久安、太平无事。

在展览馆的一幅清代蓬州城池图上,可以清晰地看到衙神祠所在的位置,它位于州署的左前方,文明门一侧。清道光洪运开所撰《蓬州志略》和清光绪方旭所撰《蓬州志》,都在卷首描绘了蓬州城池图,所标注的衙神祠均在同一位置。令人惊奇的是,蓬州的衙神祠供奉的不是衙神萧何,而是曾在蓬州为官的宋代贤吏邵晔,也就是我们此行寻访的主人公。

邵晔生于五代十国末期,祖籍京兆(今陕西西安一带),唐朝末年,其曾祖父邵岳先是带领族人迁至今广西全州,恰逢唐末黄巢农民起义将领鲁仁恭攻打连州,邵岳被朝廷任命为国子司业,并主管连州的事务。从此,其家族就在桂阳(今广东连州)安顿下来。其后,邵晔的祖父以及父亲均在广东周边地区出任官职。

宋太宗太平兴国八年(公元983年),邵晔考取进士,被任命为邵阳主簿,正式步入仕途,后调任大理评事,同时出任蓬州录事参军。在蓬州任上,邵晔平反冤狱,留下了一段光耀史册的佳话,这正是蓬州官民将其视为衙神而世代供奉的原因。

一台情景剧

邵晔在蓬州为官时,是如何平反一起冤案的呢?通过查阅历史资料,走访蓬安当地文化学者,基本上还原了邵晔处理一起劫盗冤案的前后。

当时太子中舍、蓬州知州杨全“性悍率蒙昧”,是个独断专横不明事理的人。一次,州境发生劫盗命案,平民张道丰等三人,被诬告为强盗。杨全不听张道丰等人的呼冤辩解,严刑拷讯,三人被屈打成招,全部判为死刑。

按照北宋制度,凡属应处决的刑事命案,均应当层层申报,经刑部批复。按例,上报文书应经邵晔传阅署名。邵晔仔细分析案情,察觉其案审理草率,疑点甚多,当即拒绝签署文书,并希望杨全以人命为重,重新调查核实案情。

乖张任性的杨全坚持己见,没有听从邵晔的意见,强行要将张道丰等三人处以死刑,三人哀号不止,不服判决,无奈之下,杨全只得将他们收押监牢。邵晔重新仔细核定案情并派人调查取证,最终真相大白,使真正的强盗落网,张道丰等三人得以无罪释放。

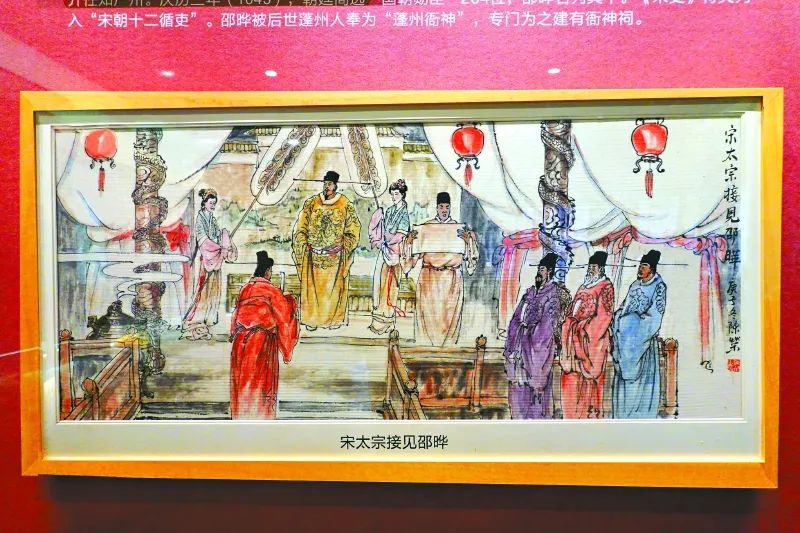

这件事很快传到了朝廷,杨全因失职而被削官为民,宋太宗专门下诏,告诫普天之下为官者,当引以为戒。邵晔任职期满后,回京述职,受到宋太宗的专门召见。宋太宗对邵晔在该案件中的表现大为赞赏,说“尔能吾活平民,深可嘉也”。在案件还没有明晰的情况下,邵晔没有随波逐流、附和了事,而是认真审查,做到不枉不纵。宋太宗认为这种精神是很值得嘉奖的,赐钱五万,任命邵晔为光禄寺丞,出使广南采访刑狱。

邵晔的生平事迹被记录在《宋史》之中,而且特载于《宋史》中的《循吏传》。循吏,古代指奉职守法的官员。《宋史·循吏传》共记载循吏十二位,他们是宋代官吏群体的楷模。古代统治者把政绩卓越、案例典型的循吏写入正史之中,旨在表彰贤吏,树立典范,整肃吏治。

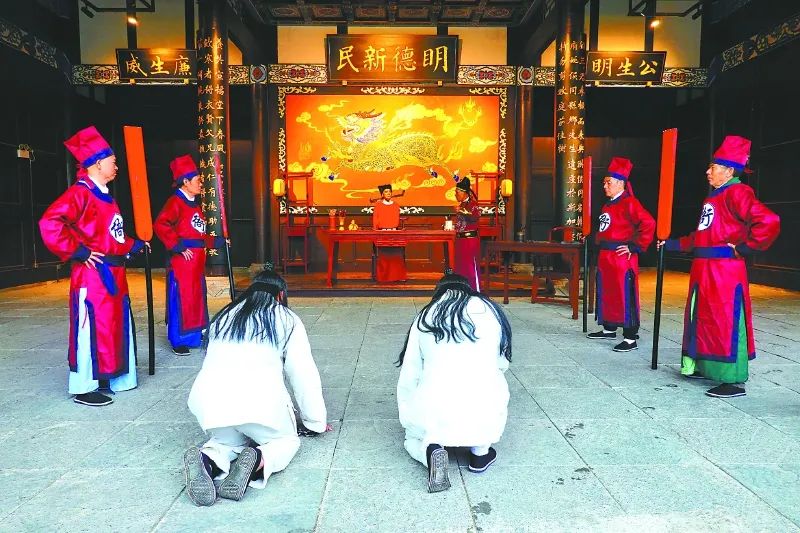

一千年过去了,蓬安当地将这段故事改编成情景剧搬上了舞台。相如县衙的公堂之上,一众演员粉墨登场,向南来北往的游客再现“邵参军平冤”的精彩片段,在嬉笑怒骂之间,演绎邵晔“一心为民、公正执法”的高尚情怀。肃穆的公堂,头顶着“明德新民”匾额的“县太爷”端坐在公案之后,“衙役”分列两班,惊堂木一声脆响:“升堂——噢——”

情景剧再现“邵参军平冤”的精彩片段。

诗人臧克家曾写道:“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。”邵晔想百姓之所想,急百姓之所急,是真正为百姓解难之人,因此历史和人民都记住了他。

一块戒谕碑

“学而优则仕”,被读书人奉为至理名言。但对于邵晔,学优而入仕,却来得比较晚。

邵晔出生于一个官宦世家,有良好的文化素养,出仕对他来说并非难事。但是,邵晔却“耻从辟署”,认为那样不光彩,他要通过科考的途径出仕,因为那是社会公认的“正途”出身。他刻苦攻读,终于在35岁那年,凭自己的实力走上了仕宦旅程。

就在邵晔考取进士的同一年,宋太宗将从《颁令箴》摘取的十六字:“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺”颁示天下,这就是《戒石铭》。至南宋绍兴二年(公元1132年),宋高宗又把黄庭坚书写的这一祖训,颁于各府州县,刻石立于大堂前,俗称“戒谕碑”,告诫官员们永远敬畏百姓。

蓬安县衙内展陈的《宋太宗接见邵晔》的画作。

今天,在相如县衙大堂的一侧,立着一块崭新的石碑,碑上书“太宗皇帝御制”六个大字,碑的正中间题刻着“御制戒石铭”,正是“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺”十六字。自宋以来,蓬州官民都认为戒谕碑与邵晔有关,在复建相如县衙时,文史学者们经过研究论证,认为应该还原蓬州这段历史,因此在大堂前重塑了戒谕碑。其实,两者有无关系,已经不重要了,我们看到的是邵晔在蓬州百姓心目中的崇高地位和永久怀念。

这样的怀念不只在蓬州。宋代的广州不但是南方繁荣的城市,而且成为了海上交通的重要港口。当时所有的外来货船只能停泊在海岸边上,每遇风浪,船主和商人们都苦不堪言。邵晔晚年时,出任广州知州,他多方筹款,请来民夫工匠,修筑海堤、疏浚珠江河道,让海船可以直接驶入广州城内,再也不用受海浪之苦。邵晔因操劳过度,不幸遇疾,63岁时病逝在广州任上。

广州人民深感邵晔一心为民的品德,立庙四时祭祀,并将其牌位供奉在当时广州的“八贤祠”内。邵晔在蓬州为官时间虽然短暂,但是却让蓬州人民怀念了一千年。如今,对于无数走进相如故城追寻先贤的人而言,仅邵晔两个字,就是一种无形的激励。

北宋理学家张载说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这是读书人的宏愿,也是贤吏立身处世的最高境界。早在张载写出“横渠四句”之前,邵晔就为从政者树立了榜样,用实际行动践行了“为官一任、造福一方”的铮铮誓言。

无论是广州、蓬州,还是其他地方,邵晔的功绩都让老百姓世世代代传颂;无论是八贤祠、衙神祠,还是戒谕碑,都是百姓爱好官的见证。

人物简介

邵晔(公元948年至公元1011年),字日华,北宋桂阳县(今广东连州)人,北宋初期杰出的政治家。宋太宗太平兴国八年(公元983年)中进士,授邵阳主簿,任蓬州录事参军,后授光禄寺丞。累迁至工部员外郎,淮南转运使。宋真宗大中祥符四年(公元1011年),邵晔以右谏议大夫的级别,出任广州知州,组织开凿珠江内濠,使广州成为天然良港。同年,因病逝于广州任所。邵晔为官,奉职守法,勤政为民,其主要生平事迹被录入《宋史·循吏传》中。