据《南充大事记》记载,1945年8月15日, 日本天皇裕仁向公众宣布无条件投降。 消息传到南充,人们奔走相告,欣喜若狂,各地纷纷举行大规模的集会、游行,欢庆抗战胜利。

时光倒退70年南充人耍龙舞狮庆胜利

回望历史,镜鉴今天。数着日子,终于盼来“抗日战争胜利”70周年纪念日。昨(14)日,本报记者对话“抗日战争胜利”亲历者、现年84岁的毛荣安,听他讲述,回望70年前, 中国抗日史上那段最辉煌的岁月;再现历史,感受南充普通民众为纪念抗战胜利竭力庆祝、欢呼呐喊的动人历史场面。

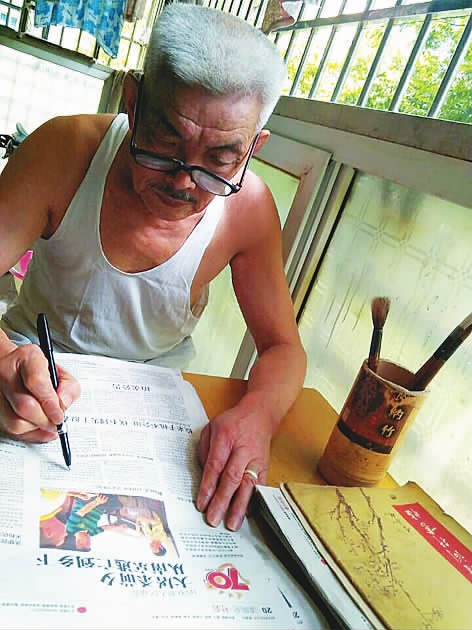

毛荣安认真阅读本报抗战系列报道

放鞭炮敲盆似过年

“哪来的鞭炮声?”,1945年8月15日的傍晚,当时正在高坪区永安乡都京坝(现高坪区都京镇)家中休息的毛荣安,被这稀罕的爆竹声,震得心花怒放。他一个箭步,顺着炮响的声音,便冲到了离家不远的四川省蚕丝公司第二制丝厂(现都京镇六合集团)。只见那里,早已聚满了前来看热闹的村民。“老乡们,今天日本投降了,我们的好日子就要来了。” 毛荣安回忆说, 人群前面,不知道谁说了这么一句话,顿时现场就炸开了锅。人们纷纷击掌相庆,脸上的笑容都快炸开了花。与此同时,现场鞭炮声响个不停。第二天,为了庆祝抗战胜利,蚕丝厂工人们欢聚一堂,吃吃喝喝,好不热闹。而乡亲们,也像过节一样,赶着去集市上割肉买菜,买鞭炮,以至于后来,买的人太多,鞭炮都被卖光了。

大街小巷 各种形式庆胜利

“那一年的开学典礼上,校长情绪高亢的说:我们打了胜仗,以后大家可以放心上学,好好生活了。”毛荣安告诉记者,那时的南充街头,早已焕然一新。过去“打倒日本鬼子”一类标语,全都换成了为庆祝抗战胜利而新挂的横幅。毛荣安说,人们走在街头上,似乎也像换了一个人似的,脸上布满了无限的喜悦、信心和自豪感。

耍龙、舞狮、车车灯……这样的戏码,更是走街串巷,深入到南充城区的大小街头,喜悦如春风吹遍大地,掠过每一位普通民众的心坎。

据毛老回忆,当时南充的欢庆活动一直持续了很长一段时间,各地都以各种形式,举行庆祝活动,讴歌这场伟大胜利。

抗战时期,朱德写下抗日誓词——保卫国家是我的天职

位于仪陇县马鞍镇的朱德纪念馆

“各党各派弃旧嫌,抛宿怨,结四万万之心为一心,凝四万万人之力为一力,变敌人后方为前线,加强各战场之战略配合,则驱逐敌虏,收复失地,建设独立自由幸福之新中国,当指日可待。”

这是抗日战争爆发后,八路军总司令朱德致川康绥靖公署主任邓锡侯信中的一段话。

此封信写于1938年8月21日。在“敌寇披猖,有加无已,半壁版图,痛易颜色,千万同胞,沦为人奴。”的危急时刻,朱德对抗战充满信心,一个侧面展现我八路军将士誓将日寇驱逐的坚强决心。

八封书信洋溢爱国热枕

“‘抗战时期展厅’展出的朱德史料照片,占到整个纪念馆所展四分之一。”日前,记者来到仪陇马鞍,朱德故居管理局副局长张灵芝说,通过展出,抗战时期的朱德形象更加令人崇敬。“近来国已亡三分之一,全国抗战已打了月余,我们的队伍已到前线,我已动身在途中。”这是1937年9月5日,朱德写给陈玉珍(第二任妻子)书信中的一段话。离家十年,朱德在写给蜀中亲人的首封信中,表示“对日战争我们有信心并有把握打胜日本。”

据我市史料部门统计, 抗战期间,朱德在抗战前线先后给蜀中的故旧亲友写过8封信。 目前在纪念馆展出的只有两封,除了他写给陈玉珍的这封外, 还有一封写给好友戴与龄的。抗战爆发的1937年和1938年间,朱德写给蜀中亲友的书信, 除了家人,还有同学。封封书信必言抗战。这些收信的对象包括曾任南部县县长许小鲁、留德同学张从吾、原四川省主席王缵绪、原云南省主席龙云。

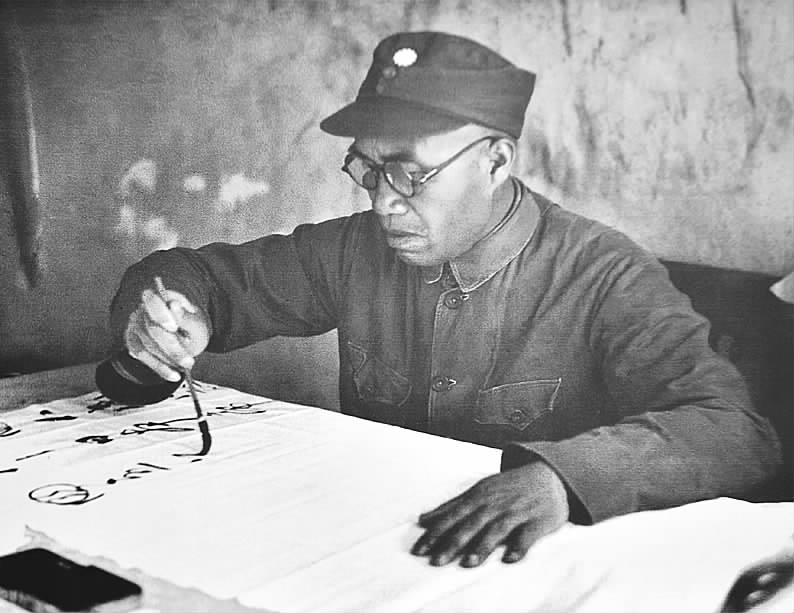

抗战时期的朱德

1937年9月,朱德被任命为八路军总指挥,继后再改任十八集团军总司令。而此前1937年7月14日,朱德即写下抗日誓词,称“保卫国家是我天职。”

纪念馆有一幅八路军司令部迁徙示意图。参观者注意到,八路军司令部在山西太行山时, 因为日军的疯狂扫荡,竟然迁徙了60余次。朱德坚持一线指挥八路军,艰苦作战可见一斑。

一床薄薄的毛毯, 上面打有补丁。这是当年朱德转战太行山时御寒之物。70多年过去, 如今它静静地躺在昔日主人的家乡,目睹琳琅山如画的风景。“据初步统计,抗日战争中,朱德亲自指挥的重大战役, 包括平型关战役、忻口会战、 临汾保卫战等。” 张灵芝介绍,其中平型关战役,是八路军赴山西抗战前线、对日作战的首场胜仗,也是中国军队抗战以来取得的第一个大胜利。张灵芝对这段史实研究,还原了当年一幕。

1937年9月, 朱德与第二战区司令长官阎锡山会面,就联合作战达成一致。随后,八路军一一五师出征,打响平型关战役。而阎锡山所部履约不到位。虽然如此,英勇的八路军指战员们,仍取得平型关大捷。此仗让阎锡山对八路军刮目相看,也让他树立起抗战的信心。

抗战老兵忆朱德

一条水泥村道, 将仪陇县马鞍镇钢铁村与马鞍镇相连。村道路旁,就是钢铁村3组村民张荣华的家。今年88岁的张荣华养有一儿一女, 眼下儿子在广东务工,老人与儿媳一道生活。

“当年我刚读小学, 抗战就爆发了, 进入校园, 我就听到了朱德的故事。”在张荣华的记忆里,读小学时,县上来了宣传队,宣传抗日。抗日这个名词,他是从宣传中听来的。据史载,抗战爆发后, 在南充读书的一些仪陇籍学生,在共产党员的引导下,成立抗日救亡宣传团,这个宣传团曾到过义路、马鞍、悦来、立山一带活动。且每到一地,就与小学校长、乡长联系宣传、演出场地。

1943年9月, 年仅15岁的张荣华参军,奔赴抗战前线,在通信兵岗位上保家卫国。

与张荣华一样,马鞍镇高坡村2组村民、98岁的龙福寿老人,也是一名抗战老兵。不过,他当兵时间更早些,是在1937年冬天,“当年我就知道朱德,他是马鞍老乡, 是八路军的头头。”龙福寿参军后当了一名机枪手, 他至今难忘,在湖北先后作战4次。

据马鞍镇民政所统计, 马鞍镇现有健在抗战老兵6人。 当地相关史料载,1938年朱德给马鞍场绅士、同学宁相齐等写信, 希望能组织担架队上前线,支援八路军抗日。收信后,马鞍有2000名青年报名, 后来确定其中的1000人,但最终因经费受困,此批人未能动身。

游客参观朱德在抗战时期所用的马灯、马扎

率队转移,罗瑞卿不畏艰难险阻

———带领五千学子完成“小长征”

图片抗战时期的罗瑞卿

作为中国人民抗日军事政治大学(简称“抗大”)教育长、副校长和八路军野战政治部主任的罗瑞卿,在艰苦卓绝的抗战时期,不但著书立说、组建文工团为抗日军队加油鼓劲,而且率领抗大进行“小长征”,率领八路军总部突破日军的“铁壁合围”,为夺取抗战胜利建立了不可磨灭的功勋。

跋山涉水率队完成大转移

1937年末,日军先后占领了太原、上海、南京、杭州、济南,施行了惨绝人寰的南京大屠杀。八路军和新四军屡次在战斗中重创日军,共产党的威望日益提高。延安和抗大吸引了越来越多的抗日爱国青年,许多人写信询问学校情况,索取招生简章。时任抗大副校长的罗瑞卿,召集宣传科长谢汉文、俱乐部主任谭冠三和干事陈鹤桥,让他们请人书写横幅,在警卫连找了两名身材魁梧的战士站岗,粉刷了两旁的墙壁,再请来延安城里最好的照相师傅,拍摄了那张流传很广的抗大校门的照片。

据史料记载,1939年,日军企图进攻陕甘宁边区,这年夏天,中共中央决定,抗大和陕北公学移驻晋东南。据罗瑞卿后来回忆道:“1939年夏,我奉主席和中央之命,率领抗大和陕北公学上前方。先到延水关,拟从那里渡黄河,经吕梁山过同浦路直赴晋东南根据地。在延水关等了一段时间,走不通,又折转绥德、米脂、佳(葭)县地区,渡过黄河先到晋西北根据地,在那里稍作休整。部队又分两个梯队,先后从太原以北通过同浦路,到达了晋察冀根据地。当时晋西北的党和军队负责人是罗贵波和彭绍辉,我们通过敌人的封锁线就是他们护送的。”

这是一支5000多人的非战斗队伍,要经过陕西、山西、河北三省多个县的广大地区,学员们虽然经过短期的军事训练,但仍缺乏行军、作战的实际经验。要带领这样一支队伍穿过敌后日伪军炮楼林立的地区,通过日伪军武装严密封锁的同浦铁路和正太铁路,确实不是一件容易的事情。罗瑞卿是这支临时使用“八路军第5纵队” 番号的部队司令员兼政委。在他的带领下,最终完成这次历时两个半月、行程1500余公里的“小长征”。

罗瑞卿从小喜欢文艺, 在家乡,他就是个川戏迷。 罗瑞卿到抗大后,于1938年12月成立了一个文工团, 成员都经过他亲自挑选。在罗瑞卿的组织和指导下,文工团先后演出了独幕剧《破草鞋》,京剧《战陈庄》,与鲁艺实验剧团联合排演了《黄河大合唱》等。在太行山,野战文工团名声最响,凡慰问部队,重要节日或边区有什么重大会议和活动,文工团的演出是必备节目。

率部突破日军的“铁壁合围”

1942年5月, 日军通过对冀中区进行大扫荡之后,又以2.5万人,兵分七路, 对中共中央北方局和八路军总部所在地进行“铁壁合围”。此时,八路军总部一无所知,直到5月22日,才收到情报,说从太原到和顺,从邢台到武安,从襄垣到潞城,都有日军活动的迹象。由于事先没有得到确切的情报,化装成八路军的日军“挺进杀人队”已经潜入太行山根据地。中午,敌人开始对八路军总部施行合围。彭德怀、左权和罗瑞卿兵分两路突围, 彭德怀指挥战士成功跳出了敌人的包围圈, 左权头中弹片,壮烈牺牲。罗瑞卿和杨立三率领的八路军总部,陷入日军的重围,经过几天几夜的转移突围, 大家都饥饿疲劳到极点,仍左冲右突。

敌人越逼越近,在一座山顶上,鲁艺校长陈铁耕激动地说:“罗主任, 鬼子已经压到了我们的眼皮底下,我们同生共死,和他们拼了!”几个宣传队员也高呼:“和他们拼了!”

罗瑞卿看看大家,多数人都赤手空拳, 只有少数人身带两颗手榴弹,个别干部有驳壳枪,通信班也只有几支步枪, 他对大家说:“同志们啊,我们同生共死,不等于同归于尽,分散突围是我们唯一的出路。” 罗瑞卿把大家分成游击小组,并组织收容队寻找掉队人员,队伍分散活动,大家有的就地找山洞藏身, 有的搭人梯,用绳子,千方百计钻出包围圈。部队“化整为零”后,被动局面才扭转过来。各游击小组和留下来的朝鲜义勇军等以班、排为单位,结合当地群众到处打击、牵制敌人。在外线,129师等部队也对敌人的进攻进行有力地还击,经过一个月的苦战,敌人终于撤围。

1943年6月, 罗瑞卿接到中央通知,辗转回到了延安。